近年来,微生物诱导矿化(Microbially Induced Calcite Precipitation, MICP)技术逐渐成为地下水与环境科学交叉领域的研究热点。MICP技术可通过微生物代谢活动调控溶液中钙离子与碳酸根离子的结合,进而在孔隙内部或表面形成碳酸钙沉淀。该技术与传统物理或化学反应驱动的沉积方式相比,在时间尺度上具有良好的可控性,且呈现出空间分布的高度异质性,能够在纳米至微米尺度对孔隙结构进行精细调控,并显著改变介质的孔隙度、渗透率及力学性能,也因此MICP技术广泛被应用于土体加固、渗漏控制、污染土修复和地质灾害防治等领域。

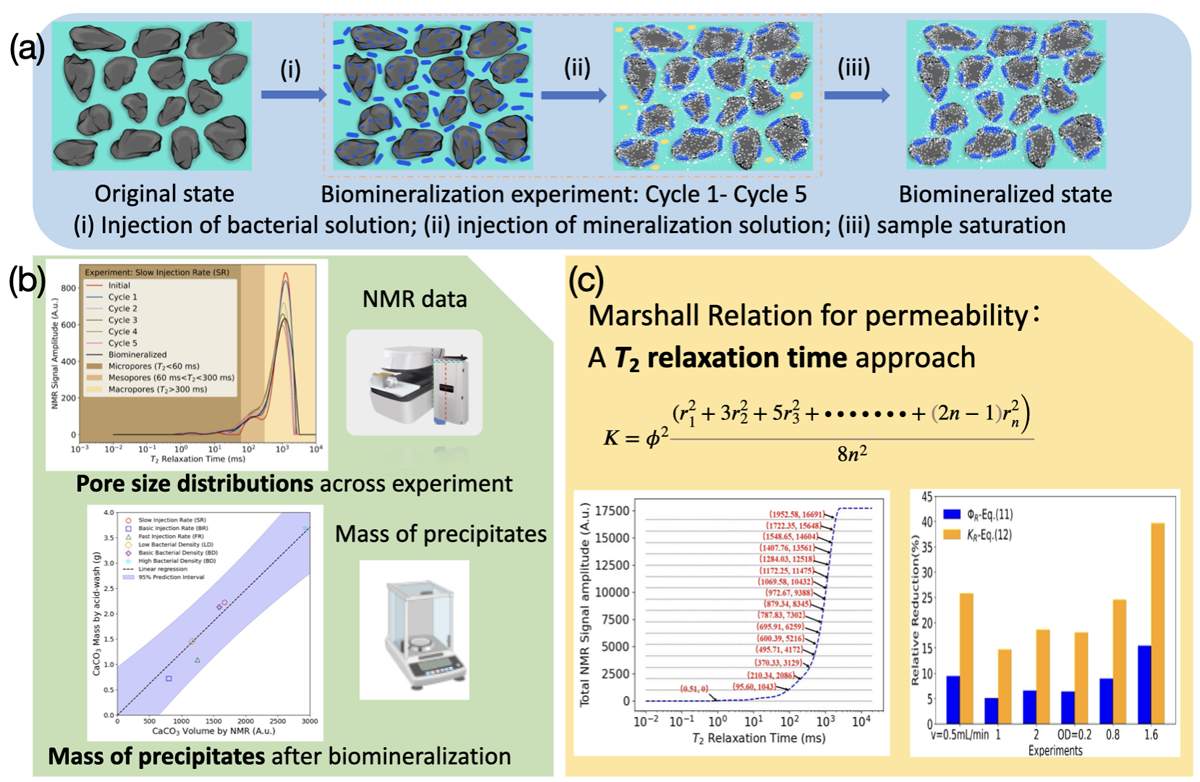

我院窦智教授课题组与意大利米兰理工大学Alberto Guadagnini院士合作,系统研究了流速和细菌密度对饱和多孔介质中生物矿化过程的孔隙尺度影响机制。该研究基于低场核磁共振技术(Low-Field Nuclear Magnetic Resonance, LF-NMR),分析了三维孔隙空间生物矿化的孔径选择过程,揭示了孔径依赖的矿化沉淀规律,建立了孔隙特征变化速率与矿化效率的时间均量化关系,同时,创新性地提出“效率增强数”,用于表征特定孔径区间的生物矿化强度。研究结果表明:生物矿化会显著改变多孔介质的孔隙结构分布特征,这种改变受控于细菌密度和流体注入速率的耦合作用;碳酸钙主要在大孔隙中沉淀,这与该区域的相对水动力条件和比表面积密切相关;矿物沉淀量随细菌密度和流速的增大而增加,高菌量可强化大孔隙的体积变化速率,提升矿化增长效率,显著降低介质渗透性;而在高注入速率条件下,中孔隙和微孔隙的生物矿化强度显著增强。

图1 微生物矿化过程及其沉淀分析示意图。 (a)生物矿化过程; (b) 生物矿化过程中的T2弛豫曲线及沉淀质量分析; (c) 基于T2弛豫时间的渗透率预测模型

该成果在国家自然科学基金项目(批准号:42272278、42302295)、国家重点研发计划(批准号:2023YFC3706000)和江苏省自然科学基金优青项目(批准号:BK20240190)等资助下,以“多孔介质中流速与菌体浓度影响下孔径依赖型生物矿化的实验分析(Experimental Analyses of Pore-Size Dependent Biomineralization in Porous Media Under Various Flow Rate and Bacterial Density Scenarios)”为题,于2025年1月8日发表在《水资源研究》(Water Resource Research),论文链接:https://doi.org/10.1029/2024WR037674。