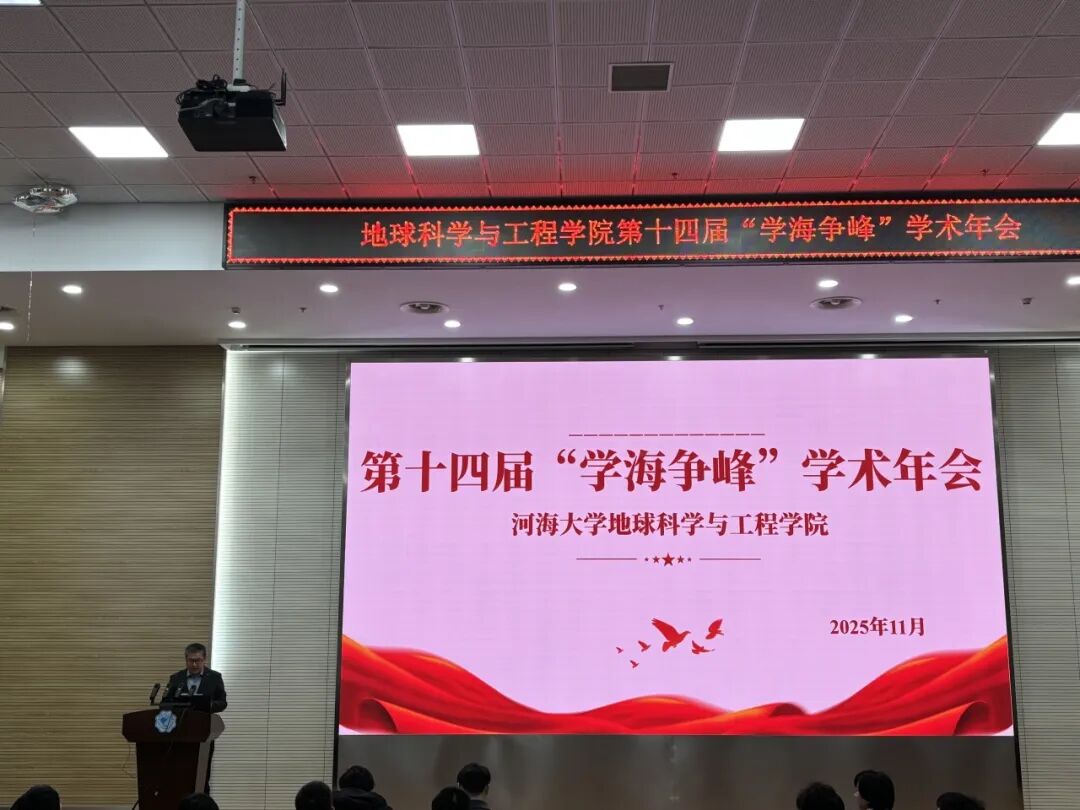

河海梧桐迎秋晚,落日余晖映学窗。为深度点燃研究生科技创新热情、厚植校园学术沃土,充分凝聚全院科研力量、高效盘活优质学术资源,进一步强化研究生创新思维、锤炼科研素养,全面提升学术交流实战能力与科研实践水平,11月10日上午,地学院于笃学楼208成功举办第十四届研究生“学海争峰”学术年会。

本次年会邀请到地球科学与工程学院党委副书记、副院长张玲彬致开幕辞。张书记指出:值此秋实时节与河海建校110周年之际,地学院第十四届研究生“学海争峰”学术年会响应科技自立自强号召,传承学术薪火,聚焦地质与测绘领域,为研究生搭建成果展示、思想碰撞的平台。愿大家以会为媒交流互鉴、砥砺创新,激发科研潜力,拓宽学术视野。

年会还邀请了智能感知与位置服务研究所刘志强老师、时空基准与卫星大地测量研究所何丽娜老师、水文地质与环境研究所陈学高老师和工程地质与灾害研究所周盛涛老师担任评委。参加年会汇报的人员分别来自地质资源与地质工程、测绘科学与技术和资源与环境专业。共计18人参加汇报,其中硕士5人,博士13人,现场参与汇报聆听的同学近百人。大家纷纷表示,与不同专业背景的优秀硕士和博士研究生深入交流后,不仅拓宽了科研视野,更收获了全新的研究思路与创新灵感,此次学术分享让每个人都满载而归、受益匪浅。

年会汇报主要涵盖摄影测量与遥感、水文地质、工程地质、地球探测等多个方向,汇报主题涉及多源数据融合、三维地图注记、生态系统退化监测、地下水污染迁移、城市洪涝识别、地热异常矿化等多个交叉领域,内容聚焦学术前沿与实践应用,兼具理论深度与技术创新性,实现了跨专业视角碰撞与产学研需求对接。

刘志强老师与汇报人就汇报过程中“基于自研轨道小车的地铁盾构隧道渗漏分割研究”的问题进行了深入交流探讨,并建议其未来工作聚焦于计算机视觉辅助的多模态融合、深度学习优化和可解释性增强,以提升模型检测精度、泛化能力和实际应用价值。何丽娜老师对“基于GNSS电离层电子含量的时空变化研究”的内容给予了充分肯定,并鼓励汇报人明确该研究对电离层的时空变化分析的具体价值。陈学高老师对“植被覆盖与景观水坝对大汶河流域水文演化的影响研究”的汇报内容进行了指导,指出其需梳理景观水坝数量的增加、水面面积增大导致的地下水位具体变化并建议其明晰其中的作用机理。

本次地学院第十四届研究生“学海争峰”学术年会顺利举行。研究生们的精彩汇报与评委老师的专业点评、悉心指导,让同学们对相关研究方向、核心内容有了更系统的把握,也对领域前沿成果形成了更清晰的认知。年会不仅为优秀研究生搭建了展示学术风采、互通研究心得的优质平台,精彩的成果分享更吸引了众多同学参与,既助力学院厚植优良学术氛围、深化学术文化建设,也有效促进了跨学科、跨研究方向的思想碰撞与深度交融。

最后,经过师生的共同努力,本次学术年会圆满落幕。根据公平公正原则,按照评委老师打分成绩,评选院内结果如下:

一等奖:乔 斐、孟凡松、柳欣妍

二等奖:黄庭伟、祖 滢、周 游 辛会超、黄军军、石智伟

三等奖:丁子祺、程茂原、陆一品 王昕怡、肖子婷、陈尧文

朱嘉汝、艾比布姑丽·阿布拉 朱洪俊