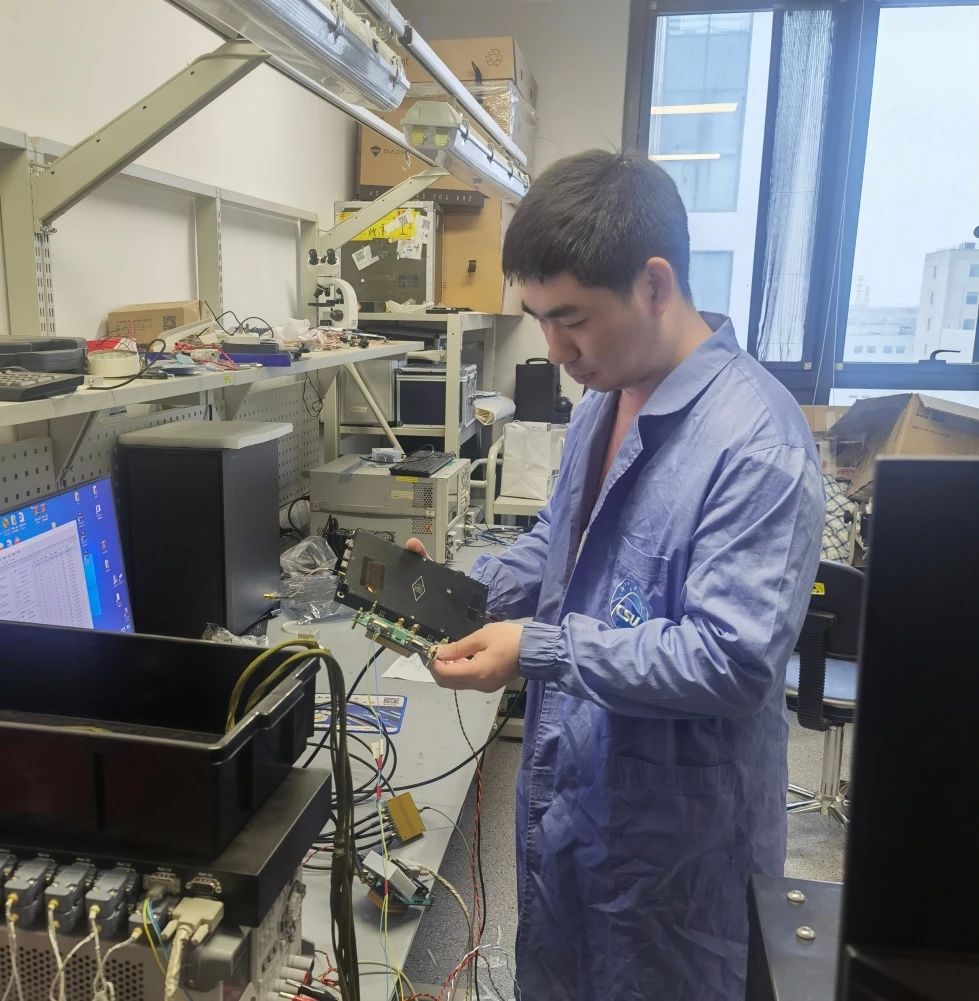

赵奕源,男,27岁,本科就读于河海大学地球科学与工程学院测绘工程专业,硕士就读于中国测绘科学研究院大地测量学与测量工程专业,毕业后于中国科学院空间应用工程于技术中心工作。硕士期间独立完成河北省自然资源厅科技项目一项,参与“十四五”国家重点研发计划项目两项。工作期间主要负责星载GNSS接收机软件研制及数据处理分析工作,先后参与通信试验卫星/TY SAR遥感卫星/DRO_L卫星等星载GNSS接收机数据处理分析,及互联网试验卫星/中高轨量子试验卫星星载GNSS接收机研制工作。

您本科就读于河海大学,研究生在国科大深造,可以谈一谈您求学期间哪些学习经历对您影响最深?这些经历对您的职业生涯有何影响?

“在我本科时期,对我影响最深是我的朋友张培风,他和我同届,在公管院就读,曾是我们相声社团的红人之一,我和他搭档演出。那时,我的学习成绩一般,未来方向也不明确,而他却有着明确的目标,除了参与社团演出,他积极参加比赛、参与项目、发表文章。受到他的影响,我意识到不能再浑浑噩噩地度过大学时光,于是决定考研,最终走上了继续深造的道路。包括备考阶段,他也是我学习上的伙伴。没有他的影响,我可能不会有读研的想法,也不会从事现在的工作。他算是我人生中的一段重要经历。”

如果重返校园,您可能会在学习中加入哪些新维度的探索?

“我会对根据我个人的一些兴趣,或者说我认为有必要去学习的一些方向去再加点探索。我现在从事GNSS工作,如果回到本科,首先我肯定要更加重视GIS、遥感等专业知识。这些领域的知识对GNSS有很多借鉴意义。如果当时能更深入学习,或许会激发我对这些方向的兴趣,甚至可以拓宽自己的职业发展道路,可能不再专一于GNSS。现在与这些领域的同学交流,发现他们的工作同样很有趣、充满意义。”

作为一名从事卫星导航技术研究的工程师,在本科和研究生期间,您是如何逐步进入卫星导航定位这一方向的呢?是否有某个具体的时刻或者经历激发了您对这个领域的兴趣?

“其实我可以说是一开始就瞄着这个方向。在初高中的时候,我对国防比较感兴趣,经常看时事新闻,了解到了北斗系统,激发了我对卫星导航这方面的兴趣。后来本科报志愿的时候,知道测绘包括GNSS方向的研究,也没有考虑是否冷门,就毫不犹豫填报了测绘工程。

在此次卫星试验星研发过程中,您参与了两颗卫星GNSS接收机的研发工作。作为技术研发人员,第一项主要研发工作就是如此重要的研究项目,您能分享一下接触这个项目的一些心路历程吗?

这个项目的心路历程就是光辉的背后充满了艰辛和挑战。工程类的项目与本科研究生时期做的科研项目不同,它更追求落地实用性。我也是第一次接触工程项目,甚至是航天工程。比起普通工程项目,它的标准更高,研发过程要求更加严格。包括我起初在接收机研发方面的工作经验较少,起步阶段很艰难。记得第一次写项目的代码是在一个礼拜六的早上,面对修改50行代码的任务,我从早上8点忙到下午2点,连水和饭都没顾得上吃。那时全身紧绷,感觉是肾上腺素在支撑我。但就是经过那天这样一个经历,我对我负责的工作和需要完成的代码有了基本的认识和大概框架。这段磨练就像是入门阶段一道坎,突破困难迈过坎之后,我可以逐渐适应工作的节奏,之后的工作也变得顺利起来,渐渐有了激情。随着这个高标准、周期紧、高难度的项目的推进,我们需要不断进行一些琐碎的工作。因为对于工程性项目,它是要实现工程化应用中的一个功能,对创新性要求不高,比较讲究指标和实用,需要不断优化达标。从2023年11月到2024年11月,我能感觉到工作激情逐渐淡去,但每次逼着自己坚持下去、一丝不苟、沉下心去完成项目,也算是对自己心性的一种磨练。最终项目完成的时候,更多的感受大石头落地的轻松感。成功背后是不可或缺的挑战和锻炼。

两颗卫星导航增强载荷GNSS接收机可接收生成 GPS 北斗各频点观测信息,性能指标遥遥领先。您能谈一下实现的技术难点和关键创新吗?或者您最为自豪的技术突破是什么?

“对于导航增强,这两颗卫星承担着一部分 GNSS 卫星的功能,在其他GNSS卫星不可用时作为北斗卫星的备份星,完成部分北斗卫星的功能。这个功能决定了导航增强接收机定轨精度和授时精度的高要求。在项目中,我们重点突破了定轨精度和授时精度这两个技术难点。经过大量的工作与时间投入,这两个技术指标目前算得上达到国内一流水平,是一个比较关键的创新。另外这些技术,特别是定轨技术,后续会应用到中科院的一个先导专项DRO工程。DRO 是地月转移轨道。这个工程是通过在地月转移轨道上部署基准卫星,建立一个类似GNSS的卫星定位系统,让之后在地月转移轨道上的卫星或航天器能够实时获得自身位置。在这个领域上我们是处于领先地位。”

在您参与的研发团队中,如何与其他成员协调合作,尤其是在解决复杂技术问题时?您觉得团队合作和个人努力之间如何平衡?

“像我们这种复杂组合系统的研制过程中,团队合作是很需要注重的。这个过程远远不止是各自完成自己分内的工作,而是需要深入的沟通与协调。项目进行不是像搭积木一样,把每个人做好的部分拼在一块就成功了。即使每个人都按照技术要求完成自己的部分,最终组合起来时,问题依然会出现。很多时候,理解和实现之间会有不协调的地方。团队成员间需要相互学习和了解,尤其去理解与自己工作相关领域的知识,这是解决问题的关键。项目的成功不仅依赖于每个人的努力,更要依赖团队成员间的共同协作与对问题的全面把控,需要耐心和不断的磨合才能最终顺利完成任务。”

卫星研发工作必定是高强度、高压力的,您在工作中是如何平衡压力、成长与生活的?

过去半年,我很少拥有能够休息的周末,每周工作时间长而且压力大。在这样高压的环境下,要想办法去缓解自己在工作中的疲惫。刚开始我的解压方式是躺在家里刷手机,甚至熬夜看,但很快我意识到这种方式并不健康。于是,我开始出家门走走。下班走在回家的路上,感受微风,整个大脑就放松了;后来我会在周末去公园散步,或者找个饭店安心吃饭,看看演出,尝试让自己从工作中完全脱离。如果时间短,我会通过一个透彻的热水澡或听音乐冥想来放松自己,让大脑平静下来,避免大脑被手机干扰,全身心投入到与工作无关的活动中,更好地放松自己,为下一阶段的工作积蓄能量。这是我自己的解压经验。

从本科到研究生阶段,您的科研道路似乎一直围绕着GNSS相关方面展开。您觉得在哪些方面的能力对于从事这一领域的技术研发尤为重要?

“我浅谈我自己的认识。首先很重要的就是编程能力。这个也是老生常谈了。其实不管是GNSS、遥感或者GIS方向,编程能力都是不可或缺的。再是数学能力,GNSS方面需要算法上的研究、创新或推导公式,要有一定的数学能力。这两个是基础性要求。此外,快速学习新知识的能力也至关重要。GNSS是一个复杂的系统,涉及卫星、信号传播、大气以及硬件软件等多个领域。目前GNSS研究较为成熟,要想在这个领域有所创新,必须广泛了解相关领域的知识,培养多学科交叉的思想,这样才能深入理解GNSS系统,推动更深层次的研究与发展。“

从您的视角看,未来测绘相关行业对人才的需求会有哪些新方向?同学们应提前储备哪些技能或经验积累?需要具备怎样的思维方式和解决问题的能力

目前,测绘行业正向更广阔的领域发展。作为河海大学的学生,我们不应该局限于传统的工程测量工作。我们需要以工程测量知识为基础,目光聚焦于满足国家综合PNT(定位、导航、时间)体系的需求,这是杨元喜院士提出的概念。当前我们的地面测量系统已经成熟。我们可以探索室内、地下、水下还有太空。未来,这些系统将连成一张“网”,实现类似于空间一体化的数字孪生模型。对于PNT体系,测绘行业及从业者将提供关键的坐标数据。遥感领域可以与数字中国结合。未来市场需求是广阔的,我们需要不断提升自己的能力去适应岗位,不论从事什么领域,在打好测量专业基础的同时去学习更多学科交叉融合的知识,才能适应未来的挑战。比方现在的室内导航,脱离GNSS依赖Wifi、蓝牙等,包括惯性导航、SLAM等技术,已经脱离传统认知领域内的测绘技术。保持不断学习和更新是未来就业成功的关键。

对于在校就读的学弟学妹们,学长可以对他们说句话吗(寄语)

“本科是人生中最美好的时光,是最自由的一段时光,抓住人生中最好的时光,去体验上世界上更多美好的事,在学有余力的同时一定要去多去看看这个世界有多大,有多么精彩。”